《石油化工控制室常见设计问题探讨》——王同尧,汉建德

《石油化工自动化》 第48卷 第1期,2012年2月

SH 3160-2009发布之前,CR,FAR的室外进线有架空穿墙进线、在室外地面上开洞或埋管进线、墙外附设抗爆电缆间进线、地下开洞或埋管电缆沟进线等多种方式。从抗爆安全考虑,为了防止装置爆炸产生的超压通过电缆槽盒及建筑物外墙上的开洞进入室内,SH 3160-2009对抗爆结构的CR或FAR的进线方式做了严格规定,其中第5.1.8条“室外电缆进入室内应采用电缆沟进线方式,基础墙体洞口采用防火材料封闭,沟内充砂。不得在室内地面以上的外墙上开设电缆进线洞口”;第5.1.9条“室内、外地面高差不应小于600mm,其中活动地板下基础地面与室外地面的高差不应小于300mm”。该规范不再允许采用架空穿墙进线和墙外附设抗爆电缆间进线方式。

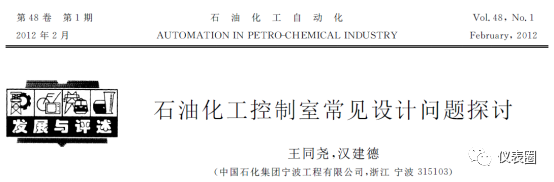

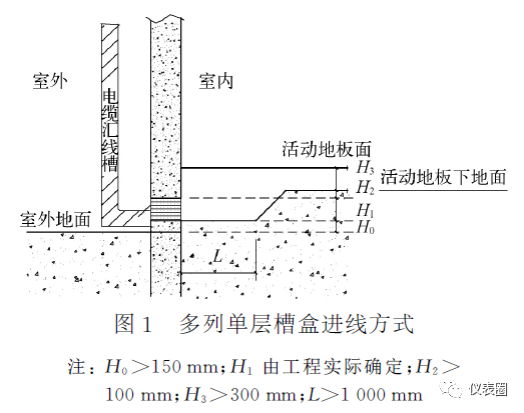

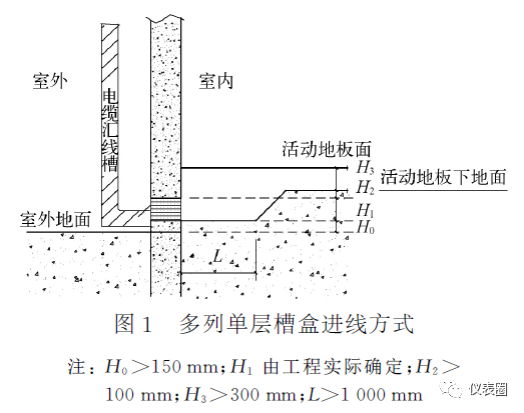

根据工程项目的实践经验,地下进线的防水问题很难解决,电缆泡水现象在南方较为普遍,不但增加了电缆维护工作,而且会影响电缆的性能及寿命,对控制系统的安全可靠性形成潜在威胁。而架空地面上进线有利于防水、防污和防鼠,便于施工维护、费用低。因此,新修订的《石油化工控制室设计规范》推荐采用架空进线方式。当受条件限制或需要时,可采用电缆沟进线方式。两个标准对于CR进线方式看起来互相矛盾,实际上可以统一(参见图1~2)。结合工程项目的应用经验,下面列举几种抗爆CR,FAR的进线方式供参考。

理想的进线口位置是在室外地面以上,既便于施工又解决了防水问题。从SH 3160-2009要求的“不得在室内地面以上的外墙上开设电缆进线洞口”和“活动地板下地面与室外地面的高差不应小于300mm”两点可以看出,在活动地板下地面与室外地面之间的“高差”中进线是规范允许的,也是可行的。采用这种方式时,每个电缆进线口的面积宜不大于1m2。

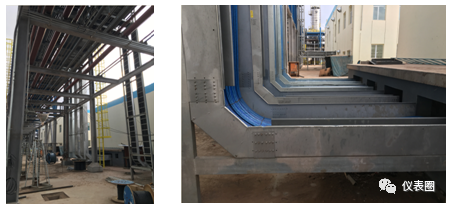

对于中小规模的机柜间,一般当800mm×200mm电缆槽盒数量不大于3个时,建议采用单层槽盒进线方式。该方式建议活动地板下地面与室外地面的高差不应小于600mm,如图1所示。

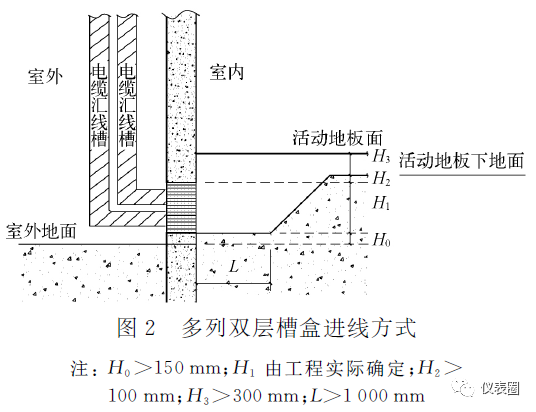

对于大中规模的机柜间,一般当800mm×200mm电缆槽盒数量大于3个时,建议采用双层槽盒进线方式。该方式建议活动地板下地面与室外地面的高差不应小于850mm。该方案人为地将机柜间的室内基础地面抬高,以便留出进线口需要的空间。为了局部进线的需要,将整个建筑物的高度提高会带来建筑费用的增加,如图2所示。

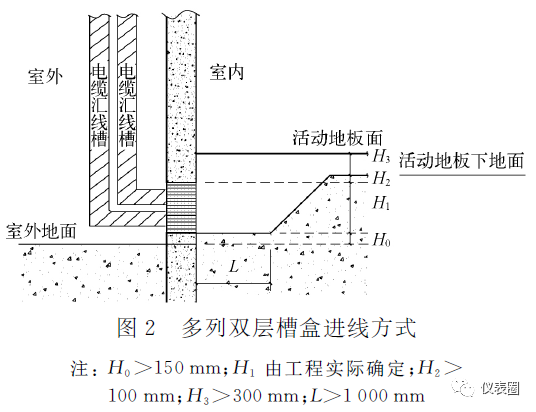

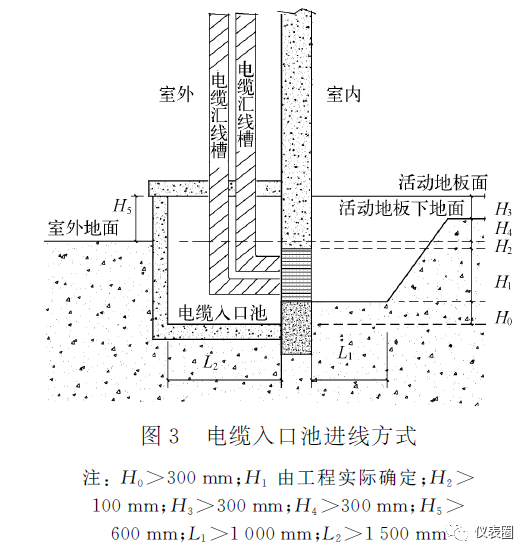

架空敷设室外地面下进线也是工程设计中常用的一种进线方式。根据已实施的工程项目经验,该方式在电缆进口工作面(电缆入口池)处的电缆防水问题应是设计人员关注的重点。具体应注意以下几点:

在地下条件允许的前提下,地下电缆进线口的位置要尽可能靠上。通常结构专业为了减小力矩,地下基础梁底距室外地面1.5m左右,梁高700mm左右,则室外地面下与基础梁上方之间有800mm左右的空间可以进入电缆。当要求电缆入口高度大于800mm时,通常建筑专业会将电缆入口设在基础梁下。

电缆入口池中设置排水井。由于坡度及施工误差等原因,实际排水效果可能并不理想,需要给予特别关注。

电缆进线口洞底标高应高于室外池底标高0.3m以上,并采取防水密封措施。电缆进线口的室外地面区域(电缆入口池区域)建议设置保护围堰。围堰的作用是防止地面上的雨水流入到电缆进口池中,围堰的高度建议在0.6m以下。

装置开车后,建议围堰上部采用水泥盖板密封,达到防水要求。有的企业采用水泥现浇密封,防水效果好,但再次打开不方便。

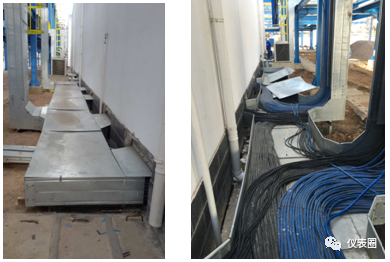

电缆槽盒架空敷设至机柜间地下电缆进线口上方距机柜间外墙约1.5m处下至电缆入口池中,电缆槽盒可以与池底接触固定,也可以下至距池底0.5m左右与池壁固定。地下电缆进线洞口的设置数量和大小根据电缆的数量和规格确定,如图3所示。

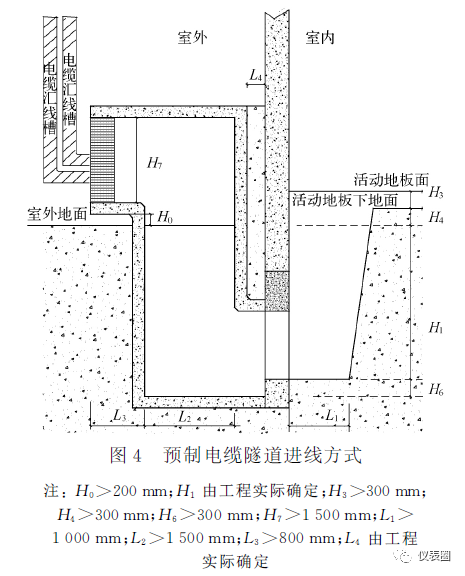

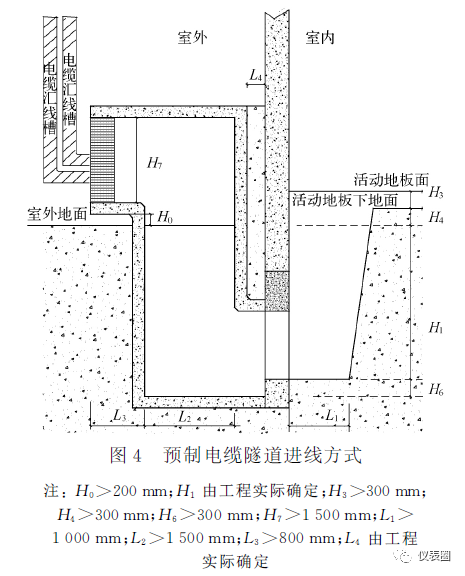

建筑专业在室外地面下沿电缆入口(高度通常大于800mm,洞口设在基础梁下)外沿预制方形水泥电缆隧道至室外地面上,底部高于地面200mm,电缆入口的密封面在室外地面上。该方案适用于仪表电缆数量很多的场合,考虑到内部拆装模具的施工需要,通常电缆隧道内径不小于1.5m。预埋多根钢管的方案在实际工程中也被采用,但钢管穿墙处的建筑处理较为复杂(既要确保密封,又要允许钢管活动),如图4所示。

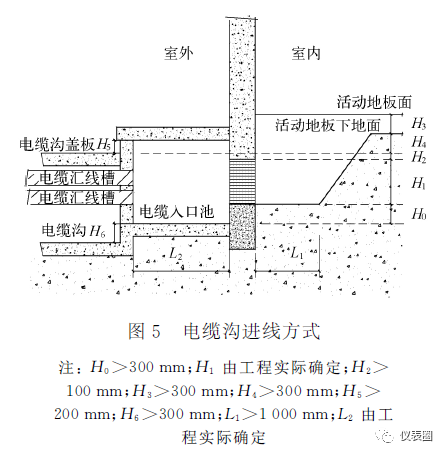

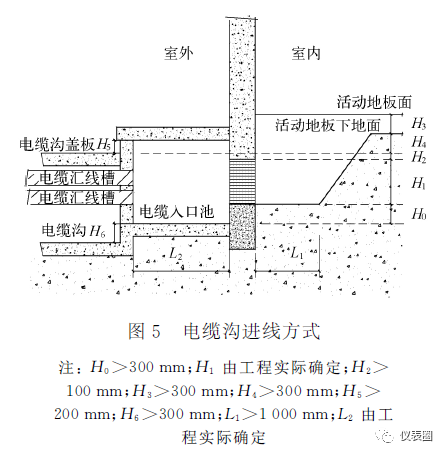

尽管电缆沟进线是工程中通用的一种方式,但在南方多雨地区建议谨慎采用。在已实施的工程项目中,电缆沟内积水现象较难避免,这与排水井处的设计坡度、施工质量、沟盖板密封形式等有关。在电缆数量较多,需要通过多个电缆入口进入室内时,建议在电缆入口的工作面也设置电缆入口池(横沟),宽度不小于2m,长度根据进口的电缆数量确定,如图5所示。

不论采用哪种进线方式,电缆进线口底标高应高于室外沟(池)底标高0.3m以上;电缆进线口与建筑物防雷引下线的距离应不小于3m;电缆进线口建议采用满足防爆、防火、防水、防鼠要求的专用电缆密封模块进行密封;现场浇注发泡密封形式也有所应用。